Heute ist die Welt viel zu schwer für mein Herz

"Ich kann nicht mehr, es wird einfach immer schlimmer." – Ein Satz, den man in diesen Tagen oft hört. Ob in der Kaffeeküche, bei der Kita-Abholung oder im Gespräch mit Freunden: Viele Menschen spüren eine bleierne Schwere angesichts der aktuellen politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen. Krieg, Klimawandel, Demokratiekrisen – es ist, als würde die Welt sich stetig in die falsche Richtung drehen, so schnell, dass einem schlecht wird. Dieses Gefühl hat einen Namen: Weltschmerz. Doch was genau steckt dahinter – und viel wichtiger: Was hilft dagegen?

Weltschmerz und Trauer sind Gefühlscousinen

Der Ausdruck Weltschmerz stammt aus dem späten 18. Jahrhundert und beschreibt ein tiefgehendes Gefühl der Melancholie, das durch die Diskrepanz zwischen Wunschvorstellungen und der Realität ausgelöst wird. Es ist eine Art kollektive Trauer – aber worüber eigentlich?

Trauer empfinden wir, wenn etwas unwiederbringlich verloren scheint. Genau das ist beim Weltschmerz der Fall: Er entsteht, wenn wir erkennen, dass die Welt nicht den moralischen oder ethischen Maßstäben entspricht, die wir uns wünschen. Dass Krieg, Ungerechtigkeit und Hass existieren – und wir ihnen gefühlt ohnmächtig gegenüberstehen. Diese Art von Trauer kann lähmend wirken, sie kann Angst machen – aber sie zeigt auch, dass wir nicht gleichgültig geworden sind. Und das ist eine gute Nachricht.

Neurobiologisch betrachtet, aktiviert Weltschmerz das limbische System, insbesondere die Amygdala, die für Angst und emotionale Verarbeitung zuständig ist. Gleichzeitig wird der präfrontale Kortex, der für rationale Entscheidungsfindung und Emotionskontrolle verantwortlich ist, weniger aktiv. Das führt dazu, dass negative Emotionen überwiegen und es schwerfällt, eine optimistische Perspektive einzunehmen. Zudem werden Stresshormone wie Cortisol ausgeschüttet, was langfristig zu Erschöpfung und Antriebslosigkeit führen kann. Um dem entgegenzuwirken, sind bewusst positive Impulse und Selbstwirksamkeit entscheidend, da sie die Ausschüttung von Dopamin und Serotonin fördern, die für unser Wohlbefinden verantwortlich sind.

Was wirklich hilft

Doch was tun, wenn sich die Weltlage schwer auf die eigene Seele legt? Wie kann man informiert bleiben, ohne daran zu verzweifeln? Expert*innen aus der Positiven Psychologie und der Neurowissenschaft haben einige Strategien, die helfen können:

1. Darüber sprechen

Es mag banal klingen, aber das offene Gespräch über eigene Sorgen reduziert nachweislich Stress und Ängste. Der Austausch mit anderen, sei es im Freundeskreis oder in unterstützenden Gruppen, kann uns helfen, uns weniger isoliert zu fühlen.. Wenn wir unsere Gefühle mit anderen teilen, verringert das nachweislich unsere Ängste. Besonders hilfreich ist der Austausch in einer Gemeinschaft, sei es mit Freunden, Familie oder einer Selbsthilfegruppe. Allein das Gefühl, nicht allein zu sein, kann eine enorme Erleichterung sein.

2. Nachrichten bewusst konsumieren

Ja, wir wollen informiert bleiben – aber müssen wir wirklich jede Breaking News sofort erfahren? Ständiger Nachrichtenkonsum kann das Gefühl der Hilflosigkeit verstärken. Eine bewusste Strategie kann sein:

• Nachrichten nur zu festgelegten Zeiten konsumieren

• Fällt schwer aber hilft: Kein Doomscrolling mehr auf Social Media

• Nachrichten mit positiven Entwicklungen suchen (ja, die gibt es!)

3. Selbstwirksamkeit stärken

Das Gefühl der Ohnmacht ist einer der Hauptauslöser für Weltschmerz. Um dem entgegenzuwirken, hilft es, aktiv zu werden. Auch kleine Taten können das Bewusstsein verändern:

• Geh’ auf eine Demonstration

• Engagiere dich in einer lokalen Initiative

• Spende an eine Organisation, die dir am Herzen liegt

• Unterstütze Menschen in deinem Umfeld

• Schreibe Politiker*innen und anderen Entscheidern

Jede noch so kleine Handlung gibt dir das Gefühl, etwas zu bewirken – und genau das ist entscheidend.

Bewegung gegen das innere Entsetzen

Eine wirkungsvolle Strategie gegen Weltschmerz ist körperliche Aktivität. Sie hilft, Stresshormone abzubauen und unser Wohlbefinden zu steigern, da unser Körper evolutionär darauf ausgelegt ist, auf Anspannung mit Bewegung zu reagieren.. Stress und Angst setzen Hormone wie Adrenalin und Cortisol frei, die uns in Alarmbereitschaft versetzen. Früher hätten wir vor einer Bedrohung wegrennen oder kämpfen müssen – heute bleiben wir oft bewegungslos auf dem Sofa oder vor dem Bildschirm. Das Problem: Die Stresshormone bleiben im Körper und verstärken unser Unwohlsein.

Deshalb hilft es, Bewegung bewusst in den Alltag zu integrieren:

• Ein Spaziergang in der Natur

• Eine Runde Joggen oder Yoga

• Körperlich spürbare Aktivitäten wie Tanzen, Trampolin hüpfen oder Klettern

Auch kleine Übungen können helfen, aus der Starre zu kommen: Fest mit den Füßen aufstampfen, bewusst kräftig kauen oder die Hände ballen und wieder öffnen. Alles, was uns physisch ins "Hier und Jetzt" holt, kann auch mental helfen.

Optimismus trainieren – den Blick auf das Gute richten

Ja okaaaay – aber ist das nicht ein bisschen naiv? Ist Optimismus in Zeiten wie diesen nicht eine Realitätsverweigerung? Nein, ganz im Gegenteil. Optimismus bedeutet nicht, Probleme zu ignorieren, sondern daran zu glauben, dass es Lösungen gibt. Es bedeutet, Lichtblicke zu sehen und Hoffnung zu bewahren.

Psycholog*innen raten sogar dazu, Optimismus aktiv zu trainieren:

- Dankbarkeitstagebuch führen: Jeden Abend drei Dinge aufschreiben, die gut waren

- Sich selbst fragen: Was ist mir heute gut gelungen?

- Inspirierende Menschen und Geschichten suchen – denn ja, es gibt auch Fortschritt und Wandel zum Besseren

Und was ist mit den Kindern?

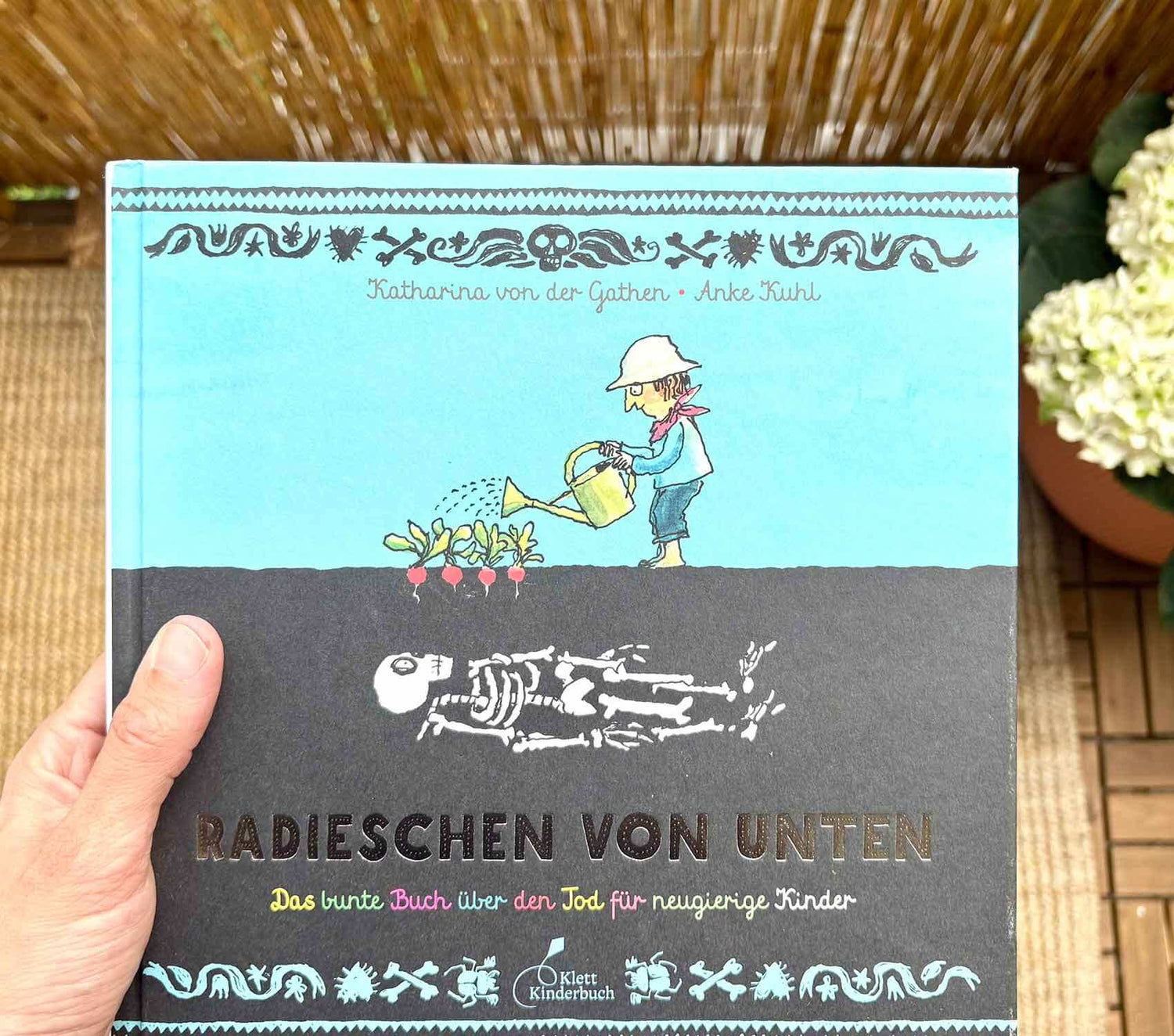

Kinder nehmen mehr wahr, als wir manchmal glauben. Wenn sie Fragen wie „Warum gibt es Krieg?“ oder „Was bedeutet Armut?“ stellen, brauchen sie ehrliche, aber altersgerechte Antworten. Kinder brauchen keine perfekten Antworten, sondern das Gefühl, dass sie mit ihren Fragen ernst genommen werden. Statt abzulenken oder das Thema zu vermeiden, kann man gemeinsam mit ihnen Lösungen überlegen: Vielleicht kann die Familie eine Spende an eine Hilfsorganisation geben oder gemeinsam an einer lokalen Umweltaktion teilnehmen. Das zeigt Kindern, dass auch kleine Taten helfen können.

Expert*innen empfehlen, mit Kindern offen über schwierige Themen zu sprechen – ohne Panik zu verbreiten. Ein Beispiel: Wenn ein Kind besorgt über Naturkatastrophen spricht, kann man erklären, dass viele Menschen daran arbeiten, solche Probleme zu lösen, und dass es Möglichkeiten gibt, selbst einen Beitrag zu leisten, etwa durch Mülltrennung oder Baumpflanzaktionen in der Schule. Eine offene Atmosphäre, sie ihre Gedanken äußern können und sich ernst genommen fühlen, Gespräche stattfinden und auch schwierige Themen besprochen werden, gibt ihnen Sicherheit und Stabilität.

Das heißt nicht, dass man alle schlimmen Details ungefiltert weitergeben sollte. Vielmehr geht es darum, realistische und dennoch hoffnungsvolle Perspektiven zu vermitteln. Zum Beispiel kann man betonen, dass es in Kriegsgebieten auch Helfer gibt, die sich um Menschen kümmern, oder dass es viele Organisationen gibt, die daran arbeiten, die Welt besser zu machen. – aber ehrliche, kindgerechte Antworten helfen mehr als Ausweichen oder Beschwichtigen.

Es geht nur gemeinsam

Ja, die Welt ist gerade kein leichter Ort. Und ja, Weltschmerz ist real. Doch wir dürfen nicht vergessen: Wir sind nicht machtlos. Jeder noch so kleine Schritt, den wir tun, kann einen Unterschied machen – sei es für uns selbst oder für andere. Es ist wichtig, Mitgefühl zu bewahren, ohne in Hoffnungslosigkeit zu versinken. Aber wir sind nicht machtlos. Indem wir reden, bewusst mit Nachrichten umgehen, aktiv werden und auf unsere mentale Gesundheit achten, können wir uns selbst helfen – und anderen.

Die Welt wird nicht über Nacht besser. Aber sie verändert sich durch das, was wir tun – und wie wir füreinander da sind. Indem wir Verbündete finden, bewusst mit Informationen umgehen, aktiv werden und uns um unsere mentale Gesundheit kümmern, stärken wir nicht nur uns selbst, sondern auch unsere Gemeinschaft. Gerade in dunklen Zeiten ist es umso wichtiger, Licht für andere zu sein – und sei es nur durch ein freundliches Wort oder eine unterstützende Geste.