Das Tränenmeer ist ein wichtiger Begriff im Vergiss-Mein-Nie Vokabular unserer Arbeit und auch unserer Ausbildung. Es beschreibt die Kraft und die Normalität vom Schluchzen, zerfließen und versiegen. Niemand zeigt sich gerne so, es ist anstrengend. Tränen sind unterschiedlich schwer, alle gemeinsam formen sie die große Weltkarte der Tränenmeere – eine kartografische Annäherung an das, was in unserer Gesellschaft selten einen Ort bekommt: das Weinen.

Die große Weltkarte der Tränenmeere will zeigen, dass Weinen kein Kontrollverlust ist, sondern eine Art innerer Ozean: Mal stürmisch, mal spiegelglatt, immer ehrlich.

Trauer ist Bewegung, kein Stillstand

In der Trauerforschung gilt Weinen als eine Form von Selbstregulation.

Tränen enthalten Stresshormone und lösen eine parasympathische Reaktion im Nervensystem aus –

das ist Biologie, kein Pathos. Doch psychologisch ist es mehr: ein sichtbarer Beweis dafür, dass der Körper das Gefühl miterlebt.

Trauer ist keine gerade Linie, sondern ein System aus Ebbe und Flut.

Man schwimmt, man kentert, man treibt. Manchmal findet man wieder Land – nur um beim nächsten Windstoß erneut hinauszudriften. Der Körper sucht Gleichgewicht – oder, wie wir es nennen: den Vollwaschgang der Seele. Er spült, was sich festgesetzt hat, entknotet Gedanken und salzt die Erinnerungen nach.

Von Tränen zu Meeren

Die Weltkarte der Tränenmeere übersetzt diese Dynamik in Bilder. Neun symbolische Gewässer zeigen, wie vielfältig das Weinen ist – vom warmen Erinnern bis zum kalten Verstummen. Jedes Meer steht für eine emotionale Zone der Trauer, für ein Stadium des Loslassens oder Wiederfindens.

Lagune der Dankbarkeit

Ein stilles, goldenes Gewässer. Warm, mild, fast süß. Hier plantscht die Erinnerung und lächelt leise zurück.

Trauertheoretisch gesehen markiert die Dankbarkeit den Beginn der Integration: Die Beziehung bleibt bestehen, aber der Schmerz verliert seine Schärfe. Man kann erinnern, ohne zu verkrampfen.

Ozean der Freude

Weit, hell und spritzig wie Mineralwasser im Sonnenlicht. Tränen, die blitzen, lachen und überschäumen. Hier fühlt sich Leben wieder leicht an.

Trauer und Freude sind kein Widerspruch. In der sogenannten „dual process theory“ wechseln sich Verlust- und Erholungsorientierung ab. Freude ist also kein Verrat am Verlorenen, sondern Teil des Überlebens.

Brandung der Wut

Schäumt wild und laut. Das Herz voller Gischt. Hier spricht der Schmerz in seiner lautesten Sprache.

Wut ist eine oft verdrängte, aber überlebenswichtige Traueremotion. Sie richtet sich selten gegen Personen, sondern gegen das Unbegreifliche. In ihr steckt die Energie, wieder in Bewegung zu kommen. Ohne sie bleibt Trauer brav – und damit unvollständig

Springflut der Überraschung

Ein schmaler Durchlass zwischen Alltag und Gefühl. Taucht unerwartet auf – Tränen, die ohne Einladung kommen und kurz bleiben.Solche plötzlichen „Wellen der Bindung“ sind typisch für chronische Trauerverläufe: Sie zeigen, dass das Band zum Verstorbenen weiterlebt. In der Bindungstheorie heißen sie „continuing bonds“, die lebendige Spur einer Beziehung, die innerlich weitergeht.

Passage des Schmerzes

Ein tiefer, stiller Korridor unter der Oberfläche. Hier hilft kein Widerstand. Nur wer sich treiben lässt, kommt wieder ans Licht.In der Praxis der Trauerbegleitung ist das der Moment des bewussten Zulassens. Es geht nicht darum, Schmerz zu „überwinden“, sondern ihn zu fühlen, mit ihm zu interagieren, bis er seine Form verändert.

Offene See des Loslassens

Hinter den Dämmen der Anstrengung beginnt das weite Wasser. Hier hört das Müssen auf, das Steuern, das Gegenhalten. Man treibt, man atmet, man wird leichter.Loslassen bedeutet nicht vergessen. Es beschreibt eine Neuordnung der Beziehung: von außen nach innen, von fest nach fließend, von greifbar zu spürbar.

Wellengang der Überforderung

Das Wasser steht nie still. Man versucht Haltung zu wahren, während das Leben Wellen wirft, die keiner bestellt hat. Alles fließt zu schnell, der Boden schwankt, und selbst das Atmen gerät ins Schaukeln. Überforderung ist kein Rückschritt, sondern eine normale Reaktion auf Komplexität. Das Gehirn braucht Zeit, um Verlust zu integrieren. „Cognitive overload“ nennen Fachleute diesen Zustand. Ruhe hilft hier mehr als jede To-do-Liste.

Fjord der Rührung

Schmal, tief, silbern. Hier funkelt das Herz, während man weint. Die Rührung ist das Wiederauftauchen von Gefühl nach der Starre. Sie zeigt, dass die Emotion wieder fließen darf, und dass Nähe wieder möglich ist.

Eismeer der Hilflosigkeit

Kalt, still, endlos. Man treibt zwischen Eisschollen aus Gedanken. Manchmal blitzt ein Lichtschein, wenn jemand mitfühlend vorbeigeht. Hilflosigkeit ist ein Schutzmechanismus des Nervensystems – eine temporäre Erstarrung. Doch sie betrifft nicht nur Trauernde, sondern auch die, die helfen wollen. Die Hilflosigkeit der Helfenden ist Teil der Empathie – sie zeigt, dass Dasein wichtiger ist als jedes richtige Wort.

Weinen als Kulturtechnik

Weinen ist keine Störung, sondern ein Kommunikationsmittel.

Eine biologische, soziale und spirituelle Handlung zugleich.

In der modernen Trauerpsychologie gilt es als Integrationsbewegung:

Körper, Gefühl und Bedeutung finden wieder zueinander.

Tränen sind also nicht das Ende, sondern das sichtbarste Zeichen dafür, dass etwas arbeitet.

Vielleicht ist das der eigentliche Sinn dieser Karte:

Sie verleiht dem Unsichtbaren Gestalt,

und macht fühlbar, dass Menschsein eine flüssige Angelegenheit ist.

Ein Ort für das Unbegreifliche

Die große Weltkarte der Tränenmeere ist kein Denkmal der Traurigkeit,

sondern ein Beweis dafür, dass wir in der Lage sind zu fühlen,

auch wenn es weh tut.

Sie zeigt: Schmerz und Schönheit schließen sich nicht aus,

sie teilen sich dasselbe Wasser.

Vielleicht sind die Tränenmeere genau das:

der Beweis, dass selbst im Schmerz noch Bewegung steckt – und dass man schwimmen lernen kann,

ohne ans Ufer zu müssen.

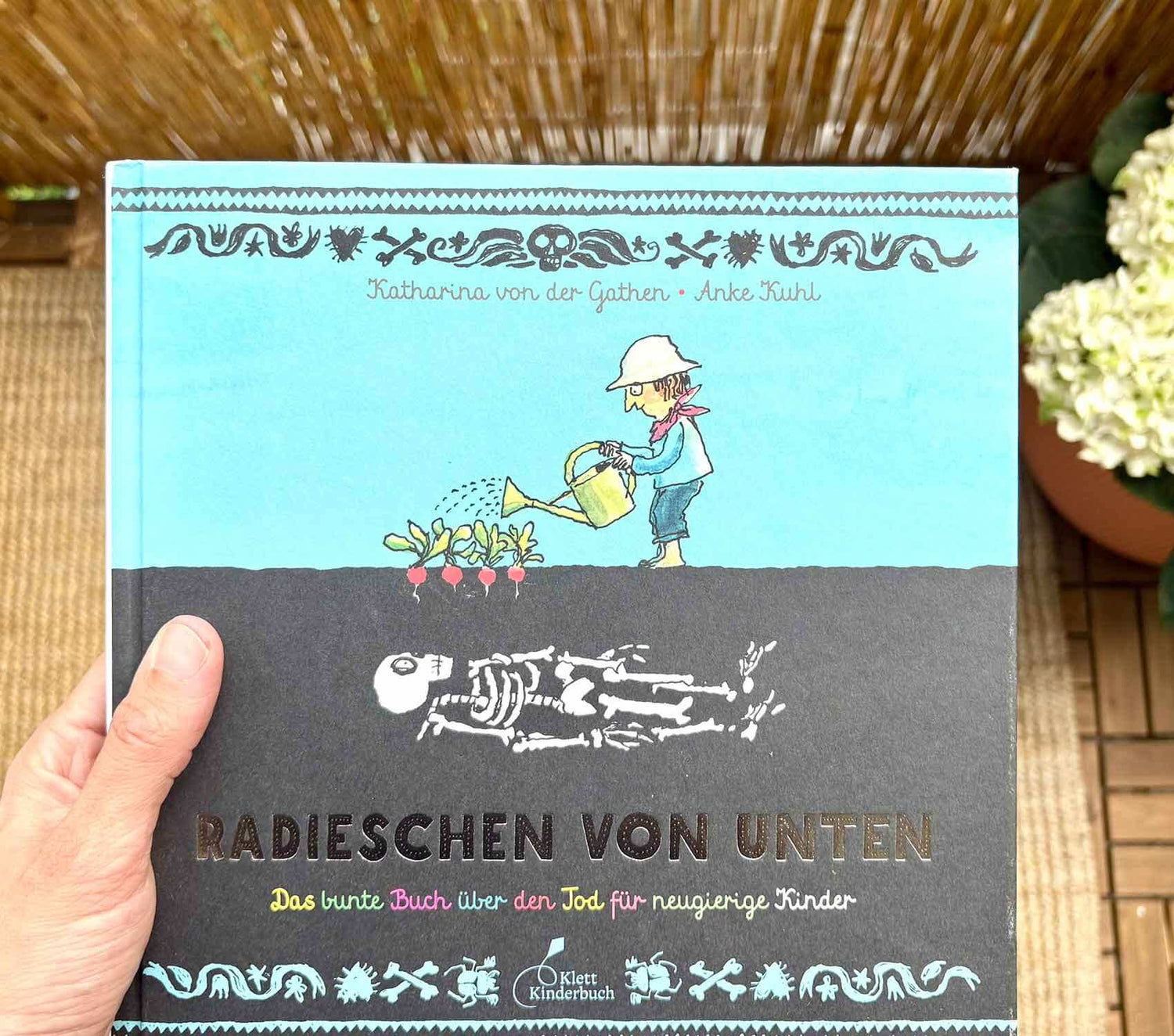

Noch bis Mitte Dezember 2025 bei uns im Schaufenster zu sehen.